완클 제주모임에서 추자올레 걷기와 참조기 축제

오고 가는 건 뚜렷한 경계도 없이 이어져 있지만 현명한 인간 세계가 시공간에 경계를 만드는 것이다. 설악산에서 가을바람 일으켜 밑으로 밑으로 흘려보내지만 제주에서 여름을 다 밀어내지 못하고 가을은 제주바다에 머뭇데고 있는 듯했다. 집을 떠날 때 여름을 털어낸 듯했지만 제주에서 다시 지난 격정의 여름 속으로 들어간 듯 땀을 마구 쏟아내고 왔다.

21일 제주로 가서 5코스를 걷고 이튼날 서귀포 꼬닥꼬닥 게스트하우스에서 자고 난 후 주인장께서 여객선터미널까지 일행 넷을 데려다주는 길인데 새벽 여명 속에서도 그 길이 5.16 도로라는 걸 알 수 있었다. 신바람이란 기분 좋을 때 쓰는 말이었지 직접 신바람이 무엇인지를 몸으로 느껴보는 건 처음이었다. 푸른 첫새벽에 소실점이 보이는 길을 질주하면서 일으키는 바람, 그것이 신바람이었다. 어둠 속에서 길 양편으로 검고 뭉글뭉글한 숲의 실루엣이 이어지고 아무도 없는 우리들만의 길을 열어둔 듯한 짜릿하고 상쾌한 기분이었다. 이틀을 하얗게 밤을 지새웠지만 신바람과 함께 무거운 기운이 다 날아가버렸다.

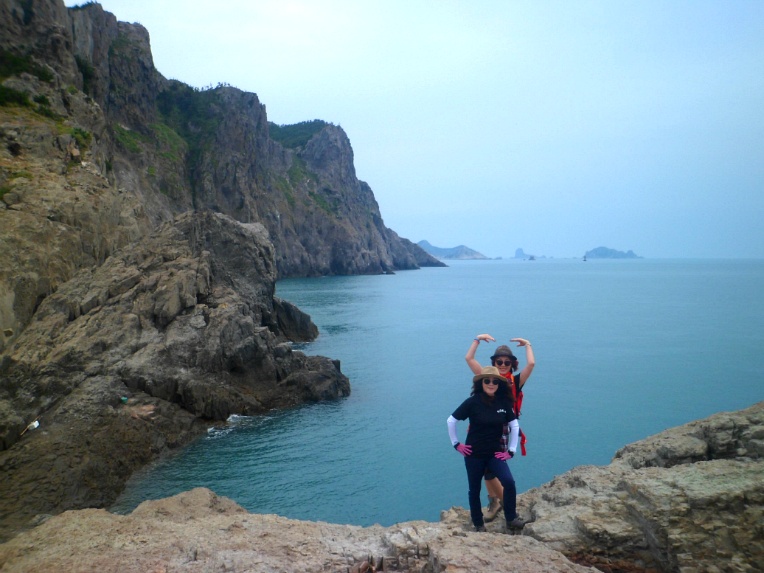

두 번째 추자도행이다.난 축제장은 좋아하지 않지만 그곳에 올레길이 있고 또한 함께하는 사람들이 있으니 그것만으로도 축제이기 때문에 마음껏 즐겨보기로 했다. 먼저 숙소를 배정받고 잠시 쉬었다가 아점을 먹고 상추자 올레길로 올라간다. 첫 번째는 리본의 명령대로 정도로만 가야 했지만 두 번째는 약간의 이탈을 해도 무방한 소소한 재미가 있어 좋았다. 그래서 지난번에 보지 못한 용등봉(목계)에 올라갔다. 정도로 갈 때 스쳐 지났던 그 봉우리가 감추고 있었던 비경, 그건 신비였고 경외였다. 수고 한자만이 볼 수 있는 것이 비경이라고 생각한다. 약간의 이탈이 주는 묘미가 그렇게 클 줄이야. 바람은 어떻게 깎아야 작품이 되는지를 알고 있었던 거야. 눈에 보이지 않던 뒤쪽에 휼률한 설치작품 같은 암벽을 세워놓고 있는지를 몰랐다. 그리고 그곳에서 마주 보는 나바론 절벽 또한 발을 딛고 있을 때는 전체의 생김새를 알 수 없었는데 용등봉에서 보는 그 절벽은 마치 임금님 뒤에 세워둔 일월오봉도 병풍 같았다. 똑같은 풍경을 본 게 아니라 거기에 더 보태어진 겨울보다 짙어진 초록색과 용등봉에 오르게 되어서 다시 보는 추자올레가 보람 있었다.

이튿날 버스를 타고 하추자 올레길을 걷기 위해 추자교에서 내려서 다리를 건너고 묵리로 간다. 해를 안고 바닷길을 가는데 뜨거우면서도 간간히 여름을 다 밀어내지 못한 연약한 가을바람 한 줄기가 존재감이라도 드러내듯이 살짝 몸에 와 부딪치기만 하는데도 우리는 민감하게 그 깊은 바람 맛을 알 수 있었다. 묵리 슈퍼에서 어느 분이 주셨는지 아이스크림 한 입을 먹는 순간 그 달콤한 싸늘함이 땀구멍을 다 막아버린 듯했다. 잠시의 찬 기운을 넣고 마을을 지나 숲길로 들어가는데 그해 겨울에 죽은 대만 서걱이던 억새들이 파랗게 살아나서 꽃까지 피워 바람을 타고 있고 억새 아래에는 처음으로 본 꽃이 너무 이뻤는데 즉시 이름을 익히면서 꽃도 보고 공부도 하는 재미가 참 좋았다. 거기 그 꽃이 살고 있는지는 보지 못하면 알지 못한다. 안다면 마음의 눈으로도 볼 수 있는 것이지. "마음의 눈으로는 "없는 것에서 있는 것을 보고, 있는 것에서 없는 것을 본다"

신양항 지나 모진이 몽돌해변에 이르렀을 때 처음과는 달리 바닷물에 들어가고 싶었다. 한눈에 보이는 짧지만 정갈한 자갈해변이 너무 이뻐서 기어이 발을 벗고 우리는 하나 둘 물로 들어갔다. 조약돌에 빠지면서 느껴지는 간지러운 감촉과 자갈 사이를 빠져나가는 샤르르 소리를 만드는 것도 파도의 가락이었고, 자갈을 꽃잎처럼 날리고 그걸 받으려면서 놀다 보니 그 시간에 얼마나 충실했는지 아무도 모르게 우리의 동심이 드러나 모두가 골목 친구가 되어 있었다.

우리가 살아온 시간들이 어디로 흘러간 것이 아니라 마음 방에 차곡차곡 잠재되어 있어 그것은 언제든 꺼낼 수도 있고 잠재울 수도 있는 좋은 심보(마음 보자기)다. 동심을 자주 꺼낼수록 노심은 그만큼 줄어들기 때문에 아무리 써도 없어지지 않으니 자주 꺼내는 것이 잘 사는 방법이라고 생각한다. 그런데 그 아름다운 순간에 보이지 않아야 할 것이 있었다. 낚시꾼의 소행이겠지, 몸통만 베어 먹고 머리와 꼬리가 가시 끝에 붙어 있는 고등어의 잔해, 창자 그런 것들이 조약돌 사이에 널려 있었다. 그들은 멀리 바닷속으로 던져 넣어 감추려 했겠지만 그러나 나쁜 건 다 바다에 던져 넣어도 받아주는 바다의 심성이지만 인간들이 알아야 할 어떤 것들은 바다가 다 뱉어내고 있다는 건 몰랐던 모양이다. 취미란 건 일회성이 아니기 때문에 내가 다시 추자를 찾았듯 그들 역시 그 바닷가에 낚시를 할 것이다. 그런데 왜 바다를 아끼지 않는지 모르겠다. 그 때문에 조금은 옥에 티를 남기는 순간이었다.

몽돌해변의 놀이가 끝나고 추자 팔경 그림이 있는 곳을 지나 예초리 기장길로 들어간다. 그 길이 있어 난 추자 구경이라고 한다. 팔경을 다 감싸고 있는 예초리 바닷길이 너무 이뻐서 추자올레의 묘미를 느끼는 곳이다. 우리는 또 정도로 가지 않았다. 떼어먹었다. 학교 가는 옛길로 오르지 않고

예초리에서 버스를 타고 나와서 숙소에서 씻고 휴식을 취한 다음 방어잡기 소라 따기 체험이 있어 축제의 재미를 더했다. 잡은 걸로 저녁상의 회가 되어 나왔다. 그 팔팔하던 것이 잡혀 밖으로 마구 던져지고 숨통을 끊으려고 발로 밟고, 한 생명이 배가 갈라지고 피를 쏟고 창자를 쓰레기로 쏟아놓는 그 장면이 좋지 않아서 난 회를 먹을 수가 없었다. 그리고 그것이 음식이 되어 상 위에 올랐는데도 진수성찬이 되지 못한 채 이틀 째 같은 집에서 저녁을 먹었다. 선택의 여지가 있었으면 더 좋았겠지만 어쩌랴.

밤에는 축재의 하이라이트인 공연이 있었고 유행가가 흥겹게 온 마을을 들썩이게 했을 때는 어린아이부터 어른들까지 모두가 즐거운 축제마당이 되었다. 순간 난 가슴이 뭉클했다. 섬지방에서 공연 한 번 본다는 건 사치였을 테지 싶은 게 안타깝기도 하고 산다는 것이 천일염만큼이나 짰을 것이란 생각이 들자 오늘 밤만큼은 주민들이 온몸을 흔들면서 고된 삶을 다 잊어도 좋으리라 생각되었다. 축제의 막바지에 불꽃놀이까지 볼 수 있었던 섬 아이들이 얼마나 좋았을까 생각하니 일 년에 한 번만이라도 흥겨운 잔치를 여는 것도 필요하겠단 생각이 들었다. 그렇게 밤은 깊어지고 축제의 여운이 흐르는 가운데 우리는 잠을 청했다. 그리고 우리의 정은 더욱 깊어졌다.